2016년 아치인이 뽑은 최고의 기사

2016년 한 해를 쉬지 않고 달려온 한국해양대 신문. 올해는 307호부터 312호까지 총 6호의 신문이 발행되었다. 올 한해 해양대 신문의 트렌드와 변화를 알아보고 학우들이 2016년 최고의 기사를 5위까지 소개한다.

긴 숨을 쉬어온 지난 1년

_올 한해 발행된 6호의 신문에는 3부작으로 이루어진 기사들이 있다. 307호에서 309호까지 연재된 <청년생활보고서>와 310호부터 312호까지 연재된 <해기사 확보와 대학구조개혁>이 그것이다. 청년생활보고서 3부작은 제 1부 주거전쟁, 제 2부 쩐의 전쟁, 제 3부 낭만전쟁으로 집, 돈, 진로와 같이 대학생이라면 누구나 고민하게 되는 문제를 우리 대학의 사례로 3부작에 걸쳐 세세하게 다루었다. 또 다른 3부작 기사인 <해기사 확보와 대학구조개혁>은 지난 1분기 대학구조개혁평가와 해기사 양성, 해운업계의 현황에 따라 2, 3분기 대학구조개혁평가를 어떻게 준비할 것인가에 대한 고찰을 기록했다. 이처럼 오랜 시간 좀 더 몰입도 깊은 기사를 위한 3부작이 올해 신문사의 한 편을 차지했다.

학우들의 진실된 목소리를 듣다

_ 올 한 해에는 설문조사가 기반이 된 기사 역시 많았다. <제 7대 총장 후보 특집>을 비롯한 <설문조사로 알아본 국립대 연합체>가 그 중 하나다. <제 7대 총장 후보 특집>에서는 제 7대 총장 후보들이 내놓은 공약 중 학생들이 선호하는 공약에 대해 알아보았다. 총 8가지의 항목으로 나누어 학생들이 자유롭게 선택할 수 있도록 했다. 학생들이 가장 원하는 항목은 편의시설 확충이었다. 또한 <설문조사로 알아본 국립대 연합체>는 주제가 타 대학과 관련되어 있는 만큼 설문조사 대상을 우리 대학 학생들에게 한정하지 않고 한국 해양대와 부산대, 부경대, 부산교대 학생들로 범위를 넓혔다. 총 4개 대학이 바라보는 국립대 연합체의 긍정적인 면과 부정적인 면을 살펴본 것이다. 이와 같이 2016년 기사에는 기자뿐만 아니라 대학생들의 다양한 시각과 의견을 바탕으로 한 내용을 담을 수 있었다.

또 다른 소통의 창구, 신문사 페이스북 페이지 활성화

_ 월간 신문인만큼 신문의 큰 특성 중 하나인 시의성과 신속성이 어느 정도 떨어질 수밖에 없다. 사회 흐름상 적재적소에 필요한 기사에 중점을 맞추고 있지만 한계가 있다. 이를 보완하기 위해 신문사가 내놓은 대책은 페이스북 페이지였다. 기존에 주를 이뤘던 짤막한 카드 뉴스와 아치골 함성, 36.5℃ 등의 제보를 받기 위한 역할에 그치지 않고 제 4차 전학대회에서 결정된 시국선언 개최를 속보로 보도하는 등 페이스북만의 특성을 살린 새로운 활동을 시행하고 있다. 개중에는 지난 11월 10일 개최된 시국선언을 라이브 방송으로 보도하기도 했다. 영상에는 앵카탑 앞에서 시국선언문을 낭독하는 모습부터 학생들이 학내 캠퍼스를 가로질러 걸어가며 하야를 외치는 모습이 담겼다.

올해 마지막 신문인 312호에서는 앞서 발행된 기사들을 모아 최고의 기사를 선정했다. 기자들이 선정한 9개의 기사를 후보로 11월 10일부터 14일까지 진행한 설문조사는 중복 투표를 포함한 총 400개의 득표를 얻었다. 그 중 상위 5위 기사들을 모아 그들의 뒷이야기를 들어보았다.

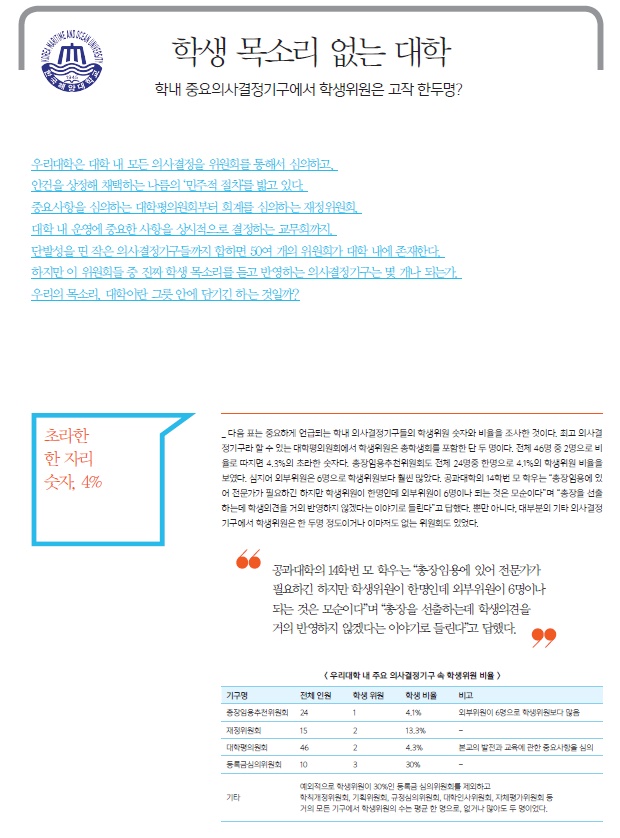

1위 308호 대학_학생 목소리 없는 대학 104표

김효진 기자

_‘학생 목소리 없는 대학’이라는 기사를 쓰게 만든 것은, 한 교직원이 스치듯 한 “학생이 뭘 알겠냐”는 말 때문이었다. 그는 은연중에 학생들은 졸업 후 취직하면 대학을 떠나지만 교직원과 교수들은 평생 대학에 몸담는 사람으로, 그들의 이야기를 듣는 것이 당연하다는 의견을 내비췄다. 교육과 연구의 중심인 대학에서, 그 주체인 학생들의 이야기를 배제하는 것이 말이 되는가 하는 묘한 분노가 치밀었다. 실제로 우리대학 중요의사기구에서 학생위원의 비율은 ‘4~13%’다. 더욱 개탄스러운 것은 비단, 우리대학만의 문제가 아니라는 것이다. 대학사회 전반적으로 중요의사결정기구에서 학생의견이 반영되어도 한두 명에 그칠 뿐, 그마저 없는 대학도 있다. 학생 목소리를 담는 그릇이 없는데, 학생을 위한 대학이 될 수 있나. 그것은 아직까지도 대학사회에 남은 문제이다. 어쩌면, 영광스럽게도 이 기사가 올해의 기사로 뽑히게 된 것은 그런 답답한 학생들의 마음이 반영된 것이 아닐까 생각한다.

2위 310호 대학_과비감사위원회의 허와 실 84표

김수영 기자

_출범 2년 차를 맞은 우리 대학의 과비감사위원회와 관련된 내용이다. 부산지역 내 최초의 감사기구라는 자부심이 있다. 그러나 그 자부심에 걸맞은 운영과 활동이 이루어지길 바라며 현 과비감사위원회의 문제를 지적하였다. 실제 과비감사위원회의 활동에 대해 인지하지 못한 학우들이 대부분이었고, 16학년도 1차 감사의 경우 허술한 부분이 보였기 때문이다. 익명의 취재원으로부터 제보 받은 자료를 통해 데이터 정보학과의 공금유용 정황을 파악하여 감사위원장과 해당학과 회장에게 질의하였다. 결과적으로 놓고 보자면 영어영문학과, 동아시아학과, 전기·전자공학부(전자통신공학전공)에게만 진행되었던 추가 감사가 취재결과 4개의 학과로 확대 진행되었다.

_끊임없는 과비에 대한 문제 제기와 의혹들을 명백히 해결하기 위해선 각 학생회의 노력이 선행되어야 할 것이다. 또한 과비감사위원회의 명확하고, 객관적인 활동을 기대해본다.

3위 311호 대학_빛나는 대학과 얼룩진 노동 51표

윤종건 기자

_“넥타이와 작업복은 평등하다” 하지만 우리 사회에 ‘평등’의 가치는 정말 존재하는 것일까? 처음 취재를 위해 해사대 청소아주머니들을 만나려고 휴게실에 들어갔다. 순간 말 못하게 눅눅한 공기와 이를 가득 메운 나프탈렌 냄새에 주춤했다. 자꾸만 나오는 쥐와 벌레를 막기 위해 한두 개 뿌려놓은 것이 아니었다. 게다가 이제 곧 겨울 아닌가. 일하시기 더 힘들겠다는 생각에 마음이 무겁다.

_이 기사를 쓰며 나 자신을 돌아보게 되었다. 나는 그다지 정의롭지 못하다. 그럼에도 평범한 개인으로서 무언가를 바꾸기 위해 희생까지는 못하겠지만, 도리는 하고 살아야겠다는 생각을 많이 한다. 학보사 기자로서 우리대학 청소아주머니를 만나는 것은 나의 도리였다. 끝으로 이번 기사는 제목에 공을 많이 들였다. ‘빛나는 대학’까지는 나왔는데, 지저분한 노동? 더러운 노동? 힘든 노동? 적당한 단어가 없어 한참을 고민했다. 답답한 마음에 바람을 쐬러 신문사 문을 나선 순간 눈앞에 보이는 유리문! 그리고 그 ‘얼룩진’ 유리문을 ‘빛나게’ 닦으시던 청소아주머니의 모습이 그려졌다. 나름 괜찮은 제목이라 생각하고 적었는데, 제목에는 아무도 말이 없어서 그저 말해보았다. 이 기사에 호응해주신 모든 분께 진심으로 감사드린다.

4위 311호 문화_하리의 시간은 흐른다 32표

김현지 기자

_내게 하리는 굉장히 인연이 깊은 장소다. 어린 시절부터 집안 일로 이곳저곳 자주 이사를 다녀야했던 나로서는 외조부모님이 계신 영도가 그나마 마음을 붙일 수 있는 곳이었다. 경상도부터 강원도, 경기도를 전전하던 내가 가장 오래 거주한 곳이 이 하리였기 때문이다. 사춘기를 이곳에서 보낸 만큼 추억이 가득한 장소 곳곳을 취재하는 일은 즐거웠다. 특히 하리의 조개 탑이 있는 패총광장의 경우는 처음 세워지는 것부터 완공까지를 지켜보았다. 그런 나로서는 도시 계획으로 바뀐 하리가 그립기도 하고 새로운 하리가 남다르게 느껴지기도 했다. 남들보다 좀 더 하리에 대해 잘 알고 있다고 자부했던 만큼 쓰고 싶은 내용도 많았고, 원하는 자료가 나오지 않아서 고생했던 부분도 많았다. 그러나 내가 몰랐던 과거의 하리를 알아가는 성취감은 고됨을 견디기에 충분했기 때문에 이번 기사를 무사히 마칠 수 있지 않았나 싶다. 그 덕에 개인적으로 두 번의 신문 중 가장 보람차게 마무리한 기사라고 느낀다.

5위 307호 기획_The end of roll call, 웅비 끝 30표

김남석 기자

_이 기사는 원래 공동기사였다. 당시 신문사 내의 해사대학 기자 2명이 웅비관과 입지관을 어떻게 다룰 것인지에 대해서 방학동안 여러 번 토의했었다. 심지어는 혼자 배낭여행을 떠나게 되어 전화상으로 토의를 하는 등 준비과정에서 시행착오가 많았다. 하지만 사공도 많지 않았음에도 불구하고 배가 계속해서 산으로 가고 진전사항이 없어서 결국 혼자 이 기사를 쓰게 되었다. 이 자리를 빌어 이 기사를 도와준 그 기자에게 감사의 말을 전한다.

_웅비관 기사는 이곳에서 벌어진 일이 많을 것이라는 예상과는 달리 취재가 순탄치는 않았다. 이 기사를 쓰면서 가장 많이 만난 취재원은 해사대학 교수님들이다. 사실 웅비관과 입지관에 대해서 물어보았지만, 들은 답변은 당시의 학교 전체에 대한 답변이었다. 물론 그 당시의 우리대학은 해사대학 뿐이었으니 어떻게 보면 당연할 것일지도 모르겠지만, 상당한 양의 인터뷰를 하고서도 쓸 내용을 찾지 못해서 힘들었던 기억이 있다. 뿐만 아니라 과거의 웅비관과 입지관의 사진을 찾기도 힘이 들었다. 해양대 싸이월드에 있는 수천 장의 사진을 뒤졌지만 과거의 특징을 나타낼 수 있는 사진을 찾기는 쉽지 않았다. 이는 과거에는 카메라가 흔치 않았을 뿐 아니라 규율이 엄격하였기 때문일 것이라 생각이 된다. 물론 최종적으로는 '예상보다는' 양호한 기사가 되었지만 기사에 다 싫지 못했던 내용들, 예를 들면 줄줄이라는 웅비관과 입지관의 독특한 문화, 닭장이라 불리던 기숙사가 부족할 당시의 임시 숙소 등 내용들을 다루지 못한 점이 아쉽기는 하다.

김현지 기자

KMOUkhj0126@gmail.com